Da AsinusNovus:

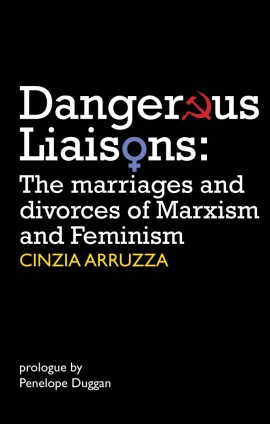

Cinzia Arruzza insegna filosofia antica alla New School for Social Research, a New York. E’ autrice di due volumi: Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo (Alegre 2010) e Les Mésaventures de la théodicée. Plotin, Origène, Grégoire de Nysse (Brepols, 2011). Al momento ha appena completato la traduzione in inglese con commento e introduzione del trattato di Plotino su potenzialità e attualità, Enneade II 5, e sta lavorando a un libro sul rapporto tra filosofia e politica nella Repubblica di Platone. E’ un’attivista e collabora con il network Communia.

Cinzia Arruzza insegna filosofia antica alla New School for Social Research, a New York. E’ autrice di due volumi: Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo (Alegre 2010) e Les Mésaventures de la théodicée. Plotin, Origène, Grégoire de Nysse (Brepols, 2011). Al momento ha appena completato la traduzione in inglese con commento e introduzione del trattato di Plotino su potenzialità e attualità, Enneade II 5, e sta lavorando a un libro sul rapporto tra filosofia e politica nella Repubblica di Platone. E’ un’attivista e collabora con il network Communia.

Le abbiamo posto alcune domande su questioni relative agli intrecci tra le forme di oppressione e le relative prospettive di liberazione.

1) Puoi spiegare ai lettori il taglio teorico della tua ricerca sul femminismo? Quali problemi ti hanno maggiormente spinto a scrivere della condizione della donna?

A costo di apparire un po’ banale, il mio interesse nei confronti della teoria femminista è nato dalla mia esperienza concreta: non solo dalla mia esperienza di donna nata e cresciuta nella Sicilia degli anni ’70, ’80 e ‘90, in un contesto particolarmente opprimente dal punto di vista di genere, ma anche dalla mia esperienza di attivista politica costretta a confrontarsi quotidianamente con sessismo e omofobia persino in contesti politici da cui mi sarei aspettata una maggiore sensibilità e attenzione. Sono quindi diventata un’attivista femminista molto prima di iniziare a occuparmi di teoria. Tuttavia, nel corso degli anni il mio modo di concepire il femminismo si è trasformato profondamente. In particolare, dal punto di vista teorico i momenti di svolta sono stati da un lato l’incontro con la teoria queer, nella quale ho trovato insieme a molti elementi problematici, anche la possibilità di una critica della costruzione sociale del genere e delle identità sessuali più inclusiva e per molti versi più liberatoria, gioiosa e giocosa anche. Dall’altro, l’esposizione al femminismo marxista e materialista angloamericano, che mi ha aperto un mondo di nuove possibilità rispetto a un dibattito italiano che ho sempre trovato asfittico e ripiegato in una discussione ormai autoreferenziale sulla differenza di genere. Da quel momento il mio maggiore ineteresse di ricerca è divenuto il rapporto strutturale tra capitalismo e oppressione di genere, e la relazione tra classe, genere e ‘razza’ nei processi di soggettivazione politica e sociale.

2) Una lunga tradizione all’interno del femminismo porta a ritenere che l’oppressione di genere, essendo più antica e radicata dell’oppressione di classe, costituisca una lotta “più radicale”. Cosa ne pensi?

Credo che questa affermazione vada intesa all’interno per l’appunto della lunga e difficile storia dei rapporti tra femminismo e movimenti sociali basati sulla lotta di classe nelle sue varie forme. L’affermazione di primazia dell’oppressione di genere e di radicalità della lotta femminista è stata un modo per rivendicare una centralità e un’autonomia spesso negate all’interno di movimenti misti. Ne comprendo dunque le ragioni storiche e le esigenze a cui ha cercato di rispondere. E tuttavia non ne condivido né il contenuto né le conclusioni politiche. Il discorso sarebbe lungo, ma mi limito a un paio di osservazioni. La prima è che se anche fosse vero che l’oppressione delle donne è stata la prima forma di potere e dominio sperimentata dall’umanità, questo non implicherebbe come conseguenza logica che tutte le altre forme di dominio abbiano l’oppressione di genere come matrice o come radice. Mi sembra francamente un non sequitur. In secondo luogo, in genere il presupposto di questa posizione è che il dominio maschile sulle donne sia una forma di oppressione dal carattere universale e la cui origine si perde nella notte dei tempi. Entrambe queste affermazioni sono discutibili sia sul piano storico sia su quello antropologico. Infine, ritengo che il compito della critica sia quello di interpretare il presente per aprire nuove possibilità di trasformazione. Per me il presente è la società capitalista globale. Da questo punto di vista mi interessa poco partecipare al gioco delle priorità tra forme di critica e di lotta. Mi interessa molto di più comprendere come il capitalismo contribuisca in modo costitutivo alla produzione e riproduzione di nuove forme di oppressione di genere, come se ne serva, e dunque come una prospettiva di genere sia assolutamente necessaria sia alla comprensione di cosa sia il capitalismo contemporaneo sia a una nuova concezione di cosa sia la classe in grado di superarlo. In altri termini, la discussione su quale sia la lotta più radicale ha svolto un ruolo politico contingente e relativo alla tensione tra le esigenze relative alla liberazione delle donne e la lotta contro il capitalismo. Questa discussione va superata. La lotta più radicale è quella in grado di mettere in discussione insieme le varie forme di oppressione, sfruttamento e alienazione che si intrecciano all’interno della società capitalista, e in grado di unire ciò che il capitalismo frammenta.

3) Uno dei meccanismi simbolici di negazione della donna nella cultura patriarcale è l’identificazione classica tra il maschile come elemento spirituale/razionale e la riduzione della donna alla sfera del naturale/irrazionale. Ritieni che questa opposizione sia pura ideologia o possa nascondere invece un germe di verità seppure rovesciato: il femminile come ciò che rivela la falsità della razionalità “maschile” aprendola verso ciò che la razionalità strumentale soggioga e nasconde: la natura, appunto, la sensibilità, l’inconscio ecc.?

Questa è una domanda davvero molto ampia e complessa. Per dirla con Foucault, non ritengo che questa opposizione sia pura ideologia nel senso di falsa coscienza, ma che al contario abbia contribuito a una certa costruzione sociale e discorsiva dei soggetti in campo. Ora, il problema è se in questa costruzione si nasconda una possibilità di emancipazione o di critica. Ad esempio, se il femminile come ciò che ha maggiore vicinanza con il naturale, la sensibilità, gli affetti, il semiotico possa svolgere un ruolo positivo di critica rispetto all’ordine ‘fallologocentrico’. Personalmente, non credo proprio. Che nella tradizione del pensiero occidentale ci sia stata la progressiva costruzione di una Ragione feticizzata e mitologizzata, opposta e distinta dalla sfera delle passioni e del sensibile, mi pare innegabile. E tuttavia il processo è stato molto meno lineare di quanto si creda generalmente. In una tradizione filosofica quasi interamente dominata da uomini come quella occidentale, si sono scontrate diverse concezioni della razionalità, alcune delle quali fuggivano precisamente dalla definizione del razionale in termini di opposizione alla sensibilità o alla natura (penso ad esempio a Spinoza o Hume, ma la lista è decisamente più lunga… ad esempio, persino il vituperato Platone in fondo considera alcune passioni, come la rabbia e la vergogna, per non parlare dell’eros, fondamentali per il logos e il suo orientamento alla filosofia e alla conoscenza). Il concetto di ‘razionalità maschile’ andrebbe quindi un po’ problematizzato. Detto questo, l’appello all’inconscio, alla natura o alla sensibilità di per sé non è necessariamente portatore di istanze liberatrici: in fin dei conti buona parte dell’estrema destra si trova piuttosto a proprio agio a fare appello a natura e irrazionalismo…

4) Spesso la critica femminista al potere patriarcale ha portato a intendere la rivoluzione femminista in termini di una trasformazione non-violenta della società. Pensi che questo assunto sia giustificato?

No. Per prima cosa, ritengo che la natura violenta o non violenta di una lotta, così come il suo livello di violenza, spesso vengano determinati dagli avversari e dalle circostanze concrete in cui si agisce. Ovviamente questo può generare e ha generato mostri, e dunque una riflessione sulla violenza e una sua critica sono certamente necessarie. Ma pensare che la rivoluzione o comunque una trasformazione radicale della società debba e possa adattarsi a un ideale preconfezionato di ‘gentilezza’ significa, per dirla con Robespierre, volere la rivoluzione senza la rivoluzione. Inoltre, pensare che una rivoluzione femminista sia non-violenta per antonomasia, significa accettare senza metterlo in discussione lo stereotipo secondo il quale le donne sarebbero meno violente degli uomini per natura. Certo, le donne sono meno violente degli uomini in termini statistici, ma questo è il risultato di un lungo processo storico di espropriazione delle donne dagli strumenti della violenza e dalla possibilità di esercitarla. L’impossibilità di esercitare violenza verso l’esterno si è spesso mutata in un orientamento della violenza verso l’interno, verso noi stesse: nella forma del masochismo, dell’autodenigrazione, della denegazione, della mancanza di fiducia in noi stesse. Non vorrei essere fraintesa, non si tratta qui di estetizzare o celebrare la violenza. Si tratta però di non far passare una debolezza per forza. Riconosco a me stessa come a tutte le donne il diritto di autodifesa, anche con mezzi violenti, dalla violenza maschile. Allo stesso modo riconosco alle lotte, ai movimenti e alle rivoluzioni il diritto di autodifesa, anche con mezzi violenti. Il mito della rivoluzione femminista non violenta, inoltre, rischia di essere, paradossalmente, uno schiaffo in faccia alle donne che si trovano in situazioni di abuso prolungato, in teatri di guerra o in situazioni di escalation del conflitto sociale. Vogliamo davvero parlare di rivoluzione femminista non violenta a Marissa Alexander, condannata a venti anni di prigione per avere sparato in aria un colpo di avvertimento al marito che la picchiava da anni? O pensiamo che, ad esempio, le donne migranti esposte alla violenza neonazista proprio accanto a casa nostra, in Grecia, non abbiano diritto a difendersi se possono?

5) Ritieni possa esistere un capitalismo “femminista”? cioè una società in cui le donne siano finalmente “liberate” dal gioco patriarcale ma che continui a sfruttare indifferentemente i lavoratori a prescindere dall’appartenenza di genere?

No, ed è proprio questo il cuore della mia ricerca teorica. Non è possibile per diversi motivi. In primo luogo, l’oppressione delle donne svolge un ruolo fondamentale per il capitalismo su diversi piani: permette di sostenere e riprodurre una gerarchia della forza lavoro che è cruciale per la concorrenza capitalista; è centrale all’organizzazione della riproduzione sociale, cioè del modo in cui gli esseri umani si riproducono e sono socializzati: in altre parole, è centrale alla riproduzione delle condizioni perché il processo di accumulazione capitalista continui e si riproduca. Inoltre, l’ideologia patriarcale svolge un ruolo fondamentale sul piano politico. La cosa da tenere a mente, ovviamente, è l’incredibile flessibilità del capitalismo. Questo vuol dire che le forme che assume l’oppressione di genere sotto il capitalismo sono variabili e non sempre le stesse. Inoltre, vuol dire anche che il capitalismo ha una grande capacità sia di accomodare le rivendicazioni di diritti formali (dal diritto di voto ai matrimoni gay) sia di cooptare ai propri fini un certo discorso femminista o lgbt. Negli ultimi anni si è iniziato, ad esempio, a parlare di femonazionalismo, di omonazionalismo o di pinkwashing, cioe dell’appropriazione di un certo discorso femminista o lgbt da parte di forze razziste, conservatrici e islamofobe. Non bisogna, però, confondere questa capacità di piegare e utilizzare discorsi con politiche reali di liberazione. Il dato di fatto è che gli stessi governi che si sono mostrati scandalizzati di fronte all’omofobia e al sessismo della Russia di Putin sono quelli che in questi anni hanno portato avanti politiche di austerità, politiche sull’immigrazione o politiche repressive che hanno colpito duramente in primo luogo le donne e le persone lgbt e queer appartenenti ai settori sociali più sfruttati. Da questo punto, tra Obama e Putin c’è poco da scegliere, e bisognerebbe avere la capacità di distinguersi politicamente da entrambi.

No, ed è proprio questo il cuore della mia ricerca teorica. Non è possibile per diversi motivi. In primo luogo, l’oppressione delle donne svolge un ruolo fondamentale per il capitalismo su diversi piani: permette di sostenere e riprodurre una gerarchia della forza lavoro che è cruciale per la concorrenza capitalista; è centrale all’organizzazione della riproduzione sociale, cioè del modo in cui gli esseri umani si riproducono e sono socializzati: in altre parole, è centrale alla riproduzione delle condizioni perché il processo di accumulazione capitalista continui e si riproduca. Inoltre, l’ideologia patriarcale svolge un ruolo fondamentale sul piano politico. La cosa da tenere a mente, ovviamente, è l’incredibile flessibilità del capitalismo. Questo vuol dire che le forme che assume l’oppressione di genere sotto il capitalismo sono variabili e non sempre le stesse. Inoltre, vuol dire anche che il capitalismo ha una grande capacità sia di accomodare le rivendicazioni di diritti formali (dal diritto di voto ai matrimoni gay) sia di cooptare ai propri fini un certo discorso femminista o lgbt. Negli ultimi anni si è iniziato, ad esempio, a parlare di femonazionalismo, di omonazionalismo o di pinkwashing, cioe dell’appropriazione di un certo discorso femminista o lgbt da parte di forze razziste, conservatrici e islamofobe. Non bisogna, però, confondere questa capacità di piegare e utilizzare discorsi con politiche reali di liberazione. Il dato di fatto è che gli stessi governi che si sono mostrati scandalizzati di fronte all’omofobia e al sessismo della Russia di Putin sono quelli che in questi anni hanno portato avanti politiche di austerità, politiche sull’immigrazione o politiche repressive che hanno colpito duramente in primo luogo le donne e le persone lgbt e queer appartenenti ai settori sociali più sfruttati. Da questo punto, tra Obama e Putin c’è poco da scegliere, e bisognerebbe avere la capacità di distinguersi politicamente da entrambi.

6) Pensi che una trasformazione in senso femminista della società cambierebbe qualcosa nei nostri rapporti con la natura non-umana? In termini del nostro rapporto con gli ecosistemi e le altre specie animali?

Questa è un’idea sostenuta da chi si riconosce nell’ecofemminismo, ma che riscuote parecchio successo più in generale tra le femministe. Il problema che ho con questa posizione ha a che vedere con alcuni presupposti teorici di fondo che ho già discusso prima: l’accettazione dell’affinità tra donna e natura, l’identificazione della razionalità strumentale con il maschile, la valorizzazione della sensibilità, dell’intuito, dell’empatia in quanto appartenenti al femminile… Sono tutti presupposti che non condivido. Detto questo, alcune riflessioni ecofemministe o anche alcune ricerche sulla questione della natura non-umana portate avanti da una prospettiva femminista hanno messo in luce aspetti interessanti e portato avanti proposte condivisibili: in questo senso, certo, il femminismo può contribuire in maniera significativa alla trasformazione dei nostri rapporti con la natura non-umana. Così come può farlo una certa critica dell’economia politica, che ha individuato nella critica ecologista al capitale un punto di attacco (e anche di comprensione della realtà) di importanza fondamentale. Tuttavia, non c’è un automatismo per il quale una società femminista o socialista produrrebbe necessariamente un diverso rapporto con la natura non-umana (basti pensare all’acritico produttivismo sovietico, non solo nella fase della degenerazione stalinista, ma anche prima, nei primi anni della rivoluzione). Tant’è che oggi si parla di ecosocialismo o di ecofemminismo: se la trasformazione del nostro rapporto con gli altri animali e l’ecosistema fosse un’automatica conseguenza della trasformazione dei rapporti di produzione e di quelli di genere, non ci sarebbe bisogno di aggiungere l’ ‘eco’.

7) Veniamo ad una questione di politica militante: quanto è trasversale la lotta per la liberazione della donna? E fino a che punto può esserlo secondo te?

All’inizio della seconda ondata del femminismo, nella seconda metà degli anni Sessanta, il concetto di sorellanza universale veniva dato abbastanza per scontato. Poi è entrato in crisi, sotto i colpi della critica del femminismo nero e del femminismo lesbico. Questo ovviamente ci costringe a porre la questione della trasversalità della lotta in termini più complessi. In primo luogo, sia cosa vuol dire essere donna sia l’esperienza concreta dell’oppressione e le sue forme non sono gli stessi per tutte le donne. Questo ha a che vedere non solo con l’intreccio di oppressione di genere, ‘razza’ e sfruttamento di classe nella determinazione delle condizioni di vita delle donne. Ha a che vedere anche con le forme di politicizzazione e soggettivazione di donne, per le quali i processi di identificazioni con il proprio genere, la propria classe o la ‘razza’ e la priorità che un aspetto può assumere rispetto a un altro sono variabili e dinamici. Ma al di là di questo, se è vero che alcune forme di oppressione, ad esempio la violenza di genere, sono vissute dalle donne in modo trasversale, è anche vero che ci possono essere esigenze e interessi antagonistici legati alla classe: e lì le possibilità di una lotta trasversale si esauriscono. Francamente ho difficoltà a pensarmi in sorellanza con Angela Merkel, le cui aggressive politiche di austerità stanno deteriorando le condizioni di vita e di lavoro di milioni di donne in giro per l’Europa. Stiamo parlando di questioni molto concrete. Posso forse trovarmi in accordo con alcune imprenditrici, direttrici di azienda e manager sul diritto all’aborto. Ma se poi le stesse donne di cui sopra sostengono i tagli alla sanità pubblica e rendono nei fatti impossibile l’accesso all’aborto gratuito a milioni di donne, beh allora credo proprio che non ci troviamo dalla stessa parte della barricata, e che forse gli uomini che lottano insieme a me per difendere sia la sanità pubblica che il diritto all’aborto sono miei alleati molto più di una Marcegaglia o di una Angela Merkel.

8) Nella storia della sinistra tradizionale il femminismo ha dovuto lottare per affermare la non-subalternità della lotta quotidiana contro l’oppressione di genere: la critica all’alienazione della politica tradizionale racchiusa nello slogan “il personale è politico” sembra avere oggi avuto la meglio. Ma ciò non riduce troppo spesso la lotta politica ad una mera testimonianza morale della propria marginalità sociale? Tra l’idea di lottare per creare le condizioni di una società diversa e l’utopia di vivere tale condizione già oggi non c’è alternativa possibile?

La tensione tra prefigurazione e lotta strategica per il superamento del capitalismo è sempre esistita nella storia dei movimenti sociali e di classe. Il prevalere di una dimensione o dell’altra è spesso dato dal livello di debolezza delle lotte: nel momento in cui la rivoluzione diventa un’opzione priva di credibilità (o per la sconfitta delle lotte o per i processi di degenerazione dei tentativi rivoluzionari del passato), la prefigurazione, cioè la costruzione qui e ora di pratiche e forme di vita in comune alternative appare come l’unica alternativa in campo. Personalmente, credo che abbiamo bisogno di entrambe le cose. Non credo nelle isole felici, né che il capitalismo possa essere superato attraverso una proliferazione di comunità alternative. Allo stesso tempo, penso che le nostre forme organizzative, il modo di fare politica, e le relazioni interpersonali tra chi è impegnato in una lotta comune non possono essere in totale contraddizione con ‘l’altro mondo possibile’. Quindi dall’idea della prefigurazione o che il personale è politico c’è molto da imparare. A patto che non si pensi che la prefigurazione sia la soluzione di tutti i mali.